晓莺说:从铅酸到固态,动力电池的百年进化

截至今年4月,中国新能源乘用车市场渗透率已达到49%,这意味着中国市场上,几乎每售出两辆车,就有一辆是新能源车型。作为新能源汽车的“心脏”,动力电池需求也在快速增长。2025年前4月,国内动力电池市场累计装机量184.3GWh,同比增长52.8%。与此同时,随着中国新能源汽车加速出海,国内动力电池企业积极布局海外,成为开拓国际新能源市场的先锋力量。据盖世汽车不完全统计,仅在2025年第一季度,国内外新投建的动力电池项目已达25个,总投资超1262亿元,规划新增产能超过344GWh。

然而,在快速扩张的背后,行业也面临着新的挑战。2025年4月,我国工业和信息化部正式发布GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》,这一被业界称为“史上最严电池安全令”的强制性国家标准将于2026年7月1日起实施,标准首次将电池热失控“不起火、不爆炸”列为强制性要求。同时,《锂离子电池编码规则》国家标准也将在2025年11月正式实施,进一步加强对电池全生命周期的安全管理。

在技术持续升级和政策强化监管的双重推动下,中国动力电池将迈入全新的产业升级规范阶段。本期《晓莺说》就将深入解析动力电池的技术历程、流派演变、全球竞争格局与未来趋势。

动力电池上车记

从19世纪的实验室探索到今天的产业化应用,动力电池的技术演进历程,本质上是一部由材料革命驱动的能源发展史。

从1828年阿纽什·耶德利克首次试验电磁转动装置,到1834年托马斯·达文波特制造出第一辆铅酸电池电动汽车,虽然续航仅有几公里,却开启了电动出行从0到1的历史。1859年法国科学家普兰特发明可充电铅酸电池后,因成本低廉、生产工艺简单得以广泛应用。1899年,比利时工程师卡米尔·詹纳茨制造的铅酸电池电动车甚至突破了100公里时速。

当时,电动汽车一度与蒸汽车、内燃机车形成三分天下的格局

铅酸电池开启的动力电池产业化尝试,奠定了电化学储能的技术基础,但其低能量密度和高重量限制了电动车的竞争力。加上内燃机技术快速成熟,电动汽车很快被边缘化,动力电池应用随之沉寂了大半个世纪。

转机出现在20世纪中期。

全球石油危机重新点燃了对替代能源的关注,镍镉电池、镍氢电池等新型化学电池开始崭露头角。1997年,丰田推出全球首款量产混合动力车普锐斯,搭载容量1.3KWh的镍氢电池组,标志着动力电池进入现代汽车工业体系。

但镍氢电池无法满足纯电动汽车BEV对续航与能量密度的更高要求,真正的质变来自锂离子电池的商业化应用。1991年,日本索尼公司率先将圆柱型锂离子电池商业化,体积能量密度达到200Wh/L,且具备无记忆效应(记忆效应是指在充放电循环使用过程中,导致电池容量降低)、充电效率高等优势。1997年,“锂电之父”约翰·古迪纳夫开发出磷酸铁锂正极材料,因其低成本、出色的热稳定性和安全性,为动力电池在汽车领域推广奠定了基础。

镍基电池推动了动力电池的复兴,锂离子电池的商业化则为纯电动车打开了技术窗口,包括磷酸铁锂、三元体系等在内的材料持续创新与成本优化推动动力电池快速进入下一个发展阶段。

2008年,特斯拉推出首款车型Roadster,搭载的就是松下提供的18650型锂离子电池(镍钴铝体系),纯电续航约350公里,证明了锂电商业的可行性。

这为后续的政策推动和产业投入奠定了基础。

中国从2009年开始大力推广新能源汽车,使得三元、磷酸铁锂等动力电池装机量迅速攀升。以宁德时代、比亚迪等为代表的企业抓住行业机遇,从消费电子电池供应商快速转型为全球领先的动力电池生产商。

宁德时代初期以三元电池构建产品体系,2017年超越松下成为全球动力电池装机量第一的企业,目前市占率约为40%。比亚迪则坚持以磷酸铁锂路线为主,2020年推出的刀片电池更是强化了比亚迪的技术优势。

动力电池早期采用“电芯—模组—电池包”的标准层级结构,随着能量密度提升遇到瓶颈,行业开始积极探索更高效的系统集成方式。比如,比亚迪刀片电池直接取消中间模组环节,宁德时代的麒麟电池采用无模组结构,充分改善整车空间利用率,使得综合续航开始向1000km+迈进。

动力电池技术进步带来了成本的大幅下降。

据彭博新能源财经数据显示,2017年全球锂电池组价格约为209美元/KWh,到了2024年全球锂电池组价格降至115美元/kWh,成本直接腰斩。特斯拉的4680大圆柱电池采用高镍NCA体系,能量密度达300kWh/kg,应用后可使整车续航提升16%且成本降低14%。

2020年后,中国市场的新能源汽车得到了长足的发展,而终端市场的补能焦虑、安全要求与成本压力推动补能电池的到来。4C、5C超快充电池开始量产,800V高压平台加速下沉,整车快充能力正从高端车向主流车型普及。同时,智能BMS与算法调优也在提升充电效率与电池寿命。

以宁德时代的神行PLUS电池为例,基于磷酸铁锂的4C超快充电池,官方称已经能实现“充电10分钟,续航600公里”的速度,整体续航超过1000km,并已经在极氪001、小米SU7 Pro、星纪元ET等车型上实现搭载。小鹏X9的5C快充技术,也称可在10分钟内补能超过400 公里。

而固态电池作为下一代动力电池技术方向,具备更高能量密度和更快充电潜力。目前,清陶能源等企业已实现固态电池充电10分钟续航增加400公里的量产验证。丰田汽车更是提出固态电池可实现“充电10分钟行驶1200公里”的设想。固态电池等新技术,有望进一步革新补能效率。

回顾来看,动力电池的百年演进本质上是被材料科学的不断突破所驱动的技术革命。每一次重大材料创新——从铅酸到镍氢再到锂离子——都重新定义了电动汽车的可能性边界。而锂离子电池的商业化应用成为分水岭,真正开启了动力电池的产业化时代。

两大主流技术的分化与融合

进入锂电时代后,动力电池技术演化的核心矛盾集中体现在能量密度与安全性的平衡上。三元电池与磷酸铁锂电池作为两大主流技术流派,在过去十余年间不仅各自完成了技术的持续迭代,更在市场竞争中形成了有效互补的格局。

三元电池早在2000年代初就进入动力电池领域,最初主要应用于电动工具和高端消费电子产品。当时,日本三洋电机(现为松下旗下公司)将镍钴锰酸锂(NCM)作为正极材料,能量密度约150Wh/kg。到2012年前后,松下优化了钴酸锂电池配方,推出镍钴铝酸锂(NCA)电池,并在特斯拉Model S上实现规模化应用。该电池能量密度在200Wh/kg以上,有效缓解了电动车的“续航焦虑”。

在日系电池企业的示范效应下,宁德时代、亿纬锂能等中国企业相继布局高镍三元电池的研发,推动NCM622(镍占比60%,钴和锰各占比20%)、811(镍80%,钴和锰各10%)等高能量密度产品走向市场。随着镍含量不断提高,三元电池能量密度持续攀升,2019年NCM811产品单体电芯实验室数据突破300Wh/kg。宁德时代NCM811量产产品在蔚来ES6、小鹏P7等车型上实现应用,纯电续航达到700km+。

三元电池得以广泛推广在于低温性能优异和能量密度高,但高镍化带来的热稳定性问题需则通过陶瓷涂层等技术解决。基于此,宁德时代等企业在2020年公开强调“多条路线并行”。

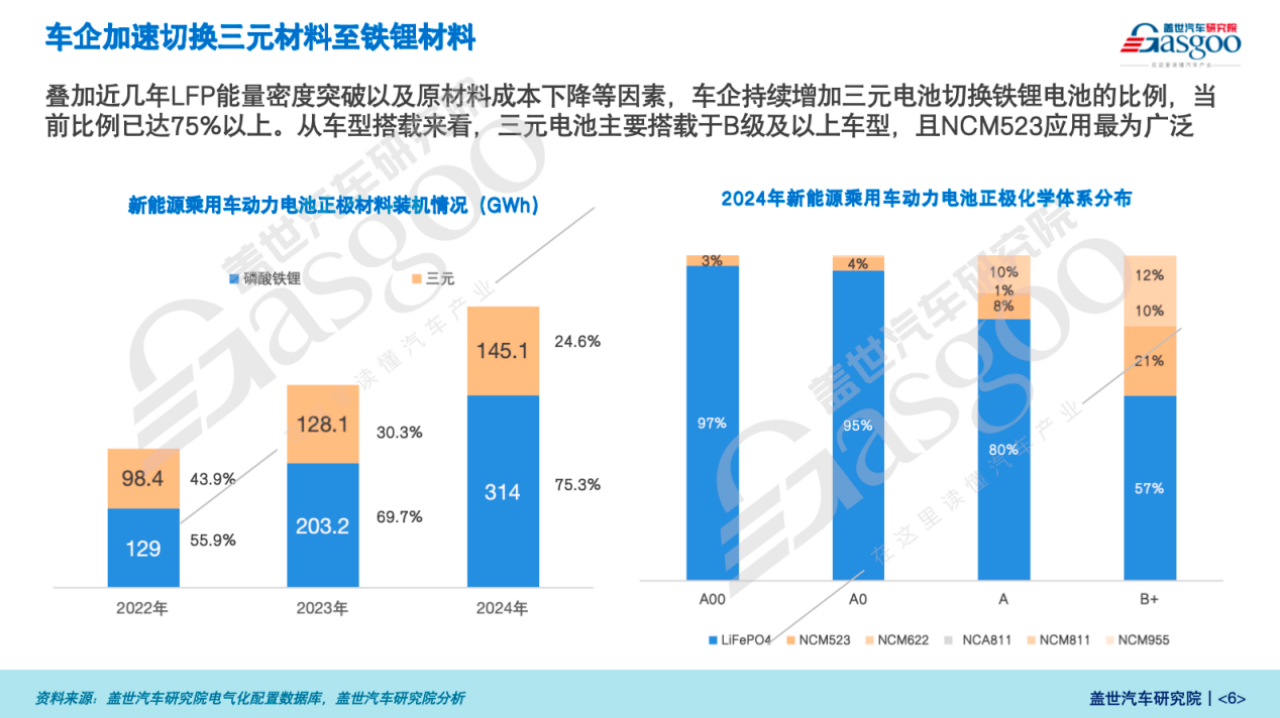

当前三元电池技术呈多元化发展格局,NCM523凭借性能均衡占据主流,约占三元电池市场50%份额;高镍方案如NCM811/NCA以240–300Wh/kg能量密度布局高端市场;NCM622/721适用于中高端车型。盖世汽车研究院数据显示,2024年国内新能源乘用车市场三元电池占比25%,两年内下滑了近20%。但高镍化仍为三元电池中长期发展的主线方向。

反观磷酸铁锂电池,最初因能量密度低长期以低端定位示人。转折点是比亚迪推出“刀片电池”,通过将长条形电芯平铺在电池包中,取消模组结构,将系统空间利用率提升了50%以上,在保障安全性的同时打破了磷酸铁锂能量密度局限论。

2020年比亚迪汉EV搭载第一代刀片电池,NEDC工况下续航超过600公里,随后特斯拉的标准续航版Model 3和Model Y也转用磷酸铁锂电池,进一步验证了该技术路线的商业化潜力。

根据盖世汽车研究院相关数据显示,2024年中国磷酸铁锂电池在A0级及以下动力电池市场,占据了超九成份额,在B+级市场占比也接近六成。

更重要的变化来自电池结构的革新。

传统的“电芯-模组-电池包”三级结构存在冗余,降低了系统能量密度,也增加了制造复杂度。2019年,宁德时代率先提出CTP技术(Cell to Pack),通过取消模组环节,将更多电芯直接嵌入电池包中。其2022年发布的“麒麟电池”基于CTP3.0技术,采用双面液冷与电芯倒置设计等技术,使得系统能量密度最高达255Wh/kg,并支持4C/5C快充,充电10分钟可增加400公里续航,显著提升安全性与散热效率。目前,该电池已应用于极氪001、极氪009、问界M9等车型,综合续航突破1000公里。

集成化技术的发展进一步催生了CTB(Cell to Body)和CTC(Cell to Chassis)等创新方案,将电池与车身底板或底盘直接集成,实现结构件功能一体化。特斯拉在2020年首次公开CTC技术,完全取消电池包概念,将电芯直接集成到底盘。两年后首批采用 CTC方案的车型Model Y下线。同年,搭载CTC无电池包方案的零跑C01也上市了,形成了“双骨架环形梁”结构。也是2022年,比亚迪上市的海豹首次采用CTB架构,将电池上盖与车身地板合二为一,形成整车“三明治结构”。

集成化技术带来的优势可以概括为四个方面:一,显著降低生产成本,通过减少模组环节,整体成本下降;二,提升空间利用率和能量密度,使电池包在相同体积下储存更多电量;三,改善热管理效率,通过优化冷却系统设计,提升电池安全性和使用寿命;四,增强结构强度,电池包承担部分车身结构功能,提升整车刚性和安全性。

现阶段,比亚迪与头部新势力已基本切换到CTP/CTB方案,其中理想、问界、蔚来、小米等车企已标配该技术。而在特斯拉的引领下,零跑汽车、东风汽车等部分车企则深度研发CTC技术。反观外资车企步伐较缓,仍大规模采用CMP方案。

从CTP到CTB、CTC,这反映了动力电池设计正在从“电池适配汽车”转向“电池即汽车”的趋势。这种深度集成不仅提升了性能,更是重新定义了电动汽车的设计边界,让电池变为车辆结构的直接组成部分。

电池集成化趋势还推动了材料体系协同演化:三元体系借鉴磷酸铁锂的隔热层与熔断设计来提升安全性,磷酸铁锂则通过引入硅碳负极和高电压平台拓展性能边界。比如,宁德时代在其NCM811电池中,广泛采用陶瓷纳米颗粒涂覆隔膜,延缓热失控蔓延。比亚迪在其刀片电池结构中引入硅基负极材料,并与高电压平台配套的电解液协同设计,显著提升能量密度和续航性能。

三元与磷酸铁锂的技术分化反映了动力电池在不同应用场景下的差异化需求。而系统集成技术的突破重新定义了两者的竞争边界,从单纯的材料路线之争转向系统集成效率、安全管理能力、全生命周期成本控制的综合竞争。

本土企业走向全球

在这样的竞争格局重塑过程中,中国动力电池企业正凭借规模优势和技术积累,加速从本土市场走向全球舞台。

根据盖世汽车研究院发布的数据,2024年中国新能源乘用车的动力电池装机量达到459.3GWh,同比增长39%,约占全球总量的六成。

其中,宁德时代CATL以198.7GWh,占据43%的份额,弗迪电池(比亚迪旗下公司)装机量达129GWh,份额为28%。到2025年1-4月,两家企业仍旧合计占据中国近70%的市场份额。

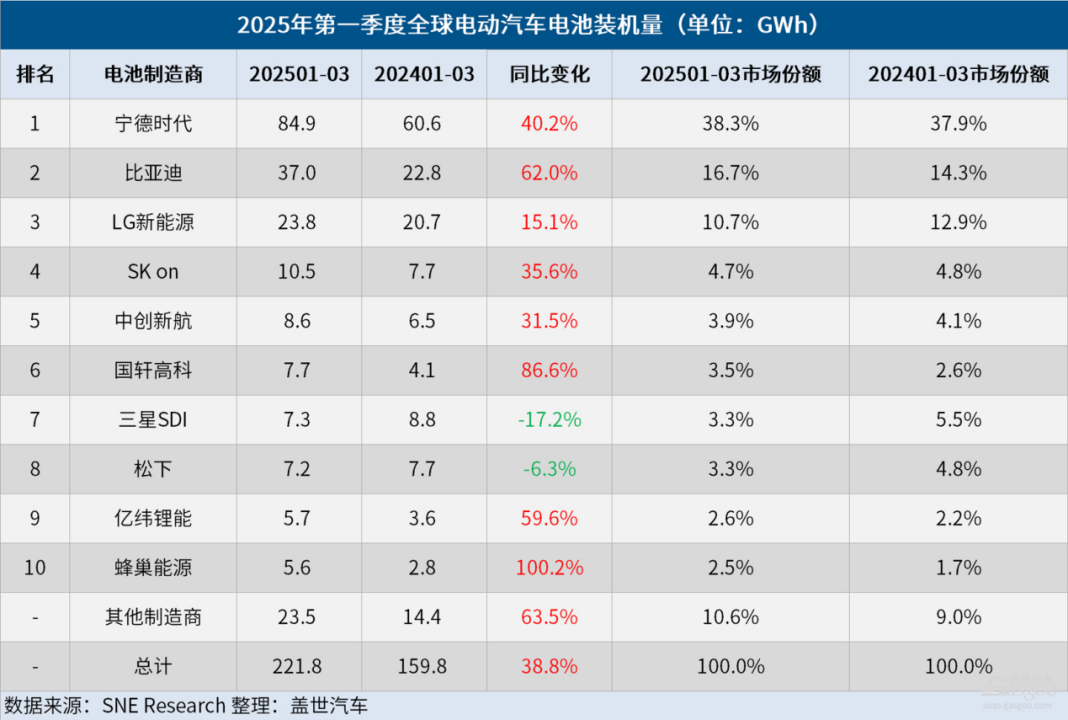

而中国电池企业在全球市场格局中也同样占据了大半壁江山。根据韩国SNE Research数据显示,2025年第一季度,全球电动汽车电池装机量达221.8GWh,同比增长38.8%。其中,共有6家中国企业跻身全球前十,宁德时代以84.9GWh继续保持全球第一,占据近四成份额;比亚迪以37GWh位居第二,同比增长62%。中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源等其他中国企业也保持强劲增长势头。

相比之下,LG新能源、SK On、三星SDI等日韩企业受限于高成本和技术路线单一等因素,市场份额持续下滑。

2024年中国电池生产占全球70%左右,并构建了从矿产开采到电芯制造的垂直布局,叠加产业规模化,大幅降低了成本。彭博新能源财经数据显示,国内主流三元电池组价格早在2023年就已降至90美元/KWh。

中国动力电池产业通过打造从上游原材料到下游应用的完整产业链,实现了成本、技术、规模的三重优势叠加。

其中,宁德时代凭借强大的客户基础,以及三元与铁锂双技术体系,持续扩大其在中高端纯电与插混车型市场中的占比,服务宝马、特斯拉、大众、上汽等几乎所有头部车企。

宁德时代的电池业务还延伸到了C端市场,并以换电技术为核心。2022年,宁德时代推出“巧克力换电”标准化电池包,覆盖个人用户的多样化需求。而2025年,巧克力电池还率先引入钠离子电池。目前,巧克力电池产品已在一汽、长安、北汽、奇瑞、广汽等车企旗下的10余款车型上实现搭载。此外,宁德时代还开设线下“新能源生活广场”,并提供售后服务体系“宁家服务”,增强用户体验和品牌认知。

宁德时代布局C端不仅有助于推广“车电分离”模式,降低购车门槛,也有利于通过终端影响整车厂决策,从而反哺B端业务,形成技术、产品、服务一体化的竞争优势。

比亚迪则通过“刀片电池”技术推动磷酸铁锂电池在主流市场的普及,形成与整车深度绑定的系统优势。刀片电池不仅统一供给自家品牌,而且也大批量外供,目前在一汽丰田、一汽红旗、小米汽车等品牌上实现装车。

近几年,海外市场也为本土企业打开了新的增长空间。2018年,宁德时代斥资2.4亿欧元在德国建设锂电池工厂,随后增资至18亿欧元。仅在欧洲市场,宁德时代就已确定在德国、匈牙利、西班牙设立三大工厂,为宝马、大众、奔驰等欧洲本土车企供应电池产品。在美国市场,宁德时代也已确认与福特合作建设动力电池工厂,提供技术和运营能力。

2024年,宁德时代境外营收达1103亿元,毛利率29.5%,比国内高了7个百分点,成为其第二增长曲线。

比亚迪、国轩高科、亿纬锂能等企业也在加速海外市场布局,泰国、欧洲、南美等成为主要投资地。其中,比亚迪是“整车+零部件”同步出海,在巴西等重点市场的投资覆盖磷酸铁锂电池材料加工生产。

然而,全球化带来的不仅是市场机会,也伴随着合规压力。

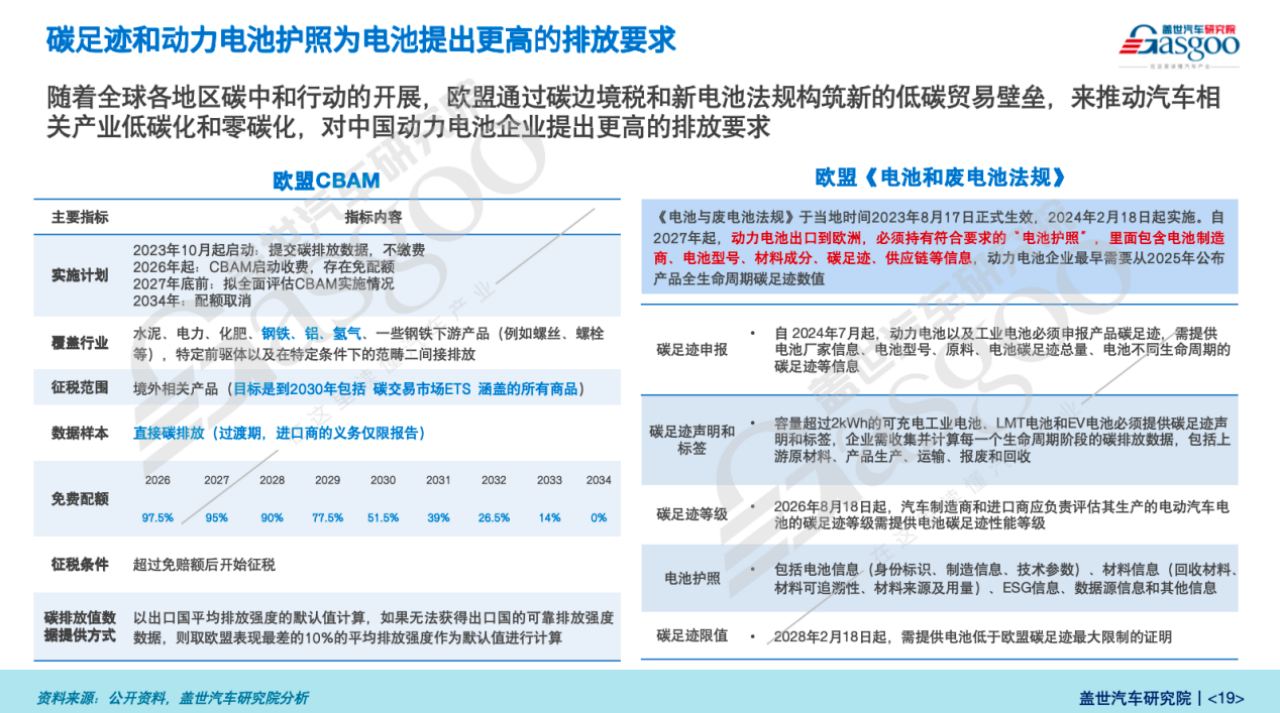

以欧美为代表的主要市场正在加速实施绿色贸易壁垒。2023年生效的《欧盟新电池法规》要求,动力电池须披露碳足迹数据,2027年起必须配备电池护照。在美国,中国电池企业受限于地缘政策压力,无法直接出口大规模产品。

面对日益严苛的环境合规要求,中国动力电池企业正积极应对。大多都在加强本地化配套体系建设,与海外原材料商深化合作,提升供应链透明度与可溯源能力。在美国市场,宁德时代与福特达成合作,采用“技术授权+本地制造”的方式规避贸易壁垒。

中国动力电池企业的全球化成功不仅源于成本优势,更重要的是构建了从材料到制造的完整产业生态。而面对日益严苛的绿色贸易壁垒,中国企业也正在从单纯的产品出口转向技术输出和本地化制造。

动力电池下一程竞赛

尽管当前电池系统已在能量密度、快充能力、制造成本等方面实现持续进步,但关于续航能力、极端气温适应性、安全保障与补能效率的质疑依然存在。在实际使用场景中,尤其是冬季低温条件下,车辆续航普遍出现大幅衰减,零下20°C以下环境中,续航打折30%几乎成为常态,热失控相关事故仍时有发生,严重影响用户信心和市场预期。

围绕“高能量密度、快充能力、高安全性与低成本”这四大维度,行业正从材料体系、结构设计、智能管理到制造工艺各环节协同突破,力图打开技术瓶颈。

固态电池作为代表性的下一代技术方向,逐步成为各大企业研发投入的焦点。相较传统锂电池,固态电池不含液态电解质,具备安全性优势,在提升能量密度和温度适应性方面具有天然结构红利。

根据其液态组分比例,技术分为半固态、准固态和全固态三类。如蔚来ET5 150kWh续航包采用卫蓝半固态电芯,系统能量密度达到260Wh/kg,理论续航突破1000公里。岚图追光使用的是孚能科技的半固态方案。

但真正具备系统性改进能力的是全固态电池。这类电池通过完全去除液体电解质,在安全性和能效方面都建立了技术壁垒,支持宽温域运行,且几乎无热失控风险。从技术路线来看,全固态电池主要可以分为硫化物、氧化物、聚合物和卤化物四大体系:

1、硫化物路线具备接近液态电解质的离子导电率,是全球多数企业重点攻克的方向,但其空气稳定性差,暴露后易释放有毒气体,材料防护要求高;

2、氧化物体系具有良好的化学稳定性和可操作性,适合批量制备,但导电率相对较低,界面阻抗较大;

3、聚合物体系工艺友好,适用于柔性设备,但室温下导电性差,目前主要聚焦于高温或复合方案;

4、卤化物体系则是新兴路线,具备较好离子导电率与稳定性,但仍处于初步验证阶段。

目前,国内企业大多聚焦于高镍三元+硅碳负极+硫化物电解质的复合路线,目标是实现能量密度超过400Wh/kg,在2027年前后实现量产。盖世汽车研究院预计,到2030年中国全固态电池需求量将达到251.1GWh,市场规模在200亿元左右,市场渗透率20%,覆盖高端乘用车、储能与航空领域。

与国内企业相比,海外企业在固态电池技术路线上主要专攻硫化物电解质路线。从产业化进度看,海外企业制定了相对激进的量产计划。三星SDI已建立试生产线,计划2027年开始量产;LG将硫化物全固态电池量产目标定于2030年。

有部分企业已生产出全固态电池样品。Solid Power在2023年已向宝马交付第一批A样全固态电池,并计划到2028年将硫化物电解质产能提升至140吨/年。QuantumScape、Factorial Energy等初创企业也于2024年发布样品电池。这标志着海外固态电池技术加速从实验室向产业化转移。

另值得注意的是,海外企业希冀通过合作加速技术突破,如SK On与Solid Power合作,分阶段实现2028年聚合物氧化物复合材料电池和2030年硫化物电池的商业化。丰田和出光共同研发全固态电池的量产技术,目标是在2027至2028年实现固态电池的商业化应用。

目前,全固态电池仍存在三大层面“卡点”:一是固-固界面问题,界面离子传导效率低、接触不良;二是高性能固态电解质材料(尤其是硫化物、氧化物等)制备难度大、成本高;三是制造工艺未成熟,特别是极片压制、干法涂布和极耳焊接等环节良率低。盖世汽车研究院认为,全固态电池要到2035年左右才能解决技术难题,实现实质性的成本下降,并进入普及阶段。

从固态电池商业化壁垒可知,下一代电池技术的发展不再是单一材料的优化,而是材料、工艺、设备的系统性突破。

那目前,钠离子电池迎来量产应用。钠离子电池因原材料丰富、价格低廉,在大规模储能领域和低速电动车市场具有广阔应用前景。2025年4月,宁德时代发布全球首款量产钠离子动力电池,具备175Wh/kg的能量密度,可做到循环寿命达万次,并支持5C超充,充电30-80%仅需10分钟。该电池还可实现不起火不爆炸,在零下40℃仍能保持90%以上的能量,预计是在2025年底量产。

钠电池优异的低温性能也使其成为寒冷气候条件下的理想补充选项。有机构数据显示,该款钠电池成本约为锂电池的三分之一,但因能量密度较低,目前多适用于A00级电动车及储能场景。

当前“锂钠混合系统”已成为一种集成解决方案。比如,宁德时代骁遥电池就将钠电池与锂电池集成于同一电池包内,通过钠离子优异的低温性能,实现零下40度还可放电,零下30°C还能充电,将电池低温性提升了5%左右。该电池纯电续航达到400Km以上,具备4C超充功能。

钠离子电池的应用是电池技术创新的产物。即电池企业通过将不同技术路线的优势进行有机结合,形成了“1+1>2”的系统效应。

与此同时,结构集成技术正在深刻改变电池系统设计逻辑。以特斯拉4680为代表的大圆柱电池,采用全极耳设计,简化极耳路径并显著降低内阻,带动电芯结构向标准化、高功率密度方向演化。这种结构既能兼容高镍三元体系提升能量密度,又具备优良的快充适应性,在实际搭载中支持3C以上充电倍率,有望成为下一代电池包设计基础。

大圆柱电池的兴起标志着电池设计从定制化转向标准化。这有助于在保证性能的前提下,实现更高的制造效率和更低的成本。目前,多家头部企业正围绕极耳成形精度与焊接工艺推进专项攻关技术难点,大圆柱电池预计很快将进入量产阶段。

此外,AI驱动BMS系统正在由状态估算转向热管理、快充路径优化与老化预测的综合管理平台。而且,智能化也在深入产品生产过程全周期。宁德时代零碳工厂还利用数字孪生仿真,蜂巢能源利用AI技术缩短生产周期,使得整体能效提升30%。

另值得注意的是,动力电池使用场景正向更多新兴领域拓展。

在飞行汽车领域,固态电池因其高能量密度、快速充放电、高安全性与长续航特性,被视为理想动力来源。在人形机器人领域,企业根据不同场景灵活选择固态、圆柱或锂电池技术。特斯拉的Optimus机器人使用自研4680电池,电池容量达2.3kWh,广汽GoMate搭载固定式固态电池,续航超6小时。

钠离子与锂电池则在储能系统中也得到广泛应用,如宁德时代天恒20尺标准集装箱储能系统,系统容量可达6.25GWh,具备高能量密度、快速响应和良好循环寿命等优势。

而在全球绿色法规趋严背景下,中国动力电池企业也在加速构建绿色制造体系。宁德时代已建成5座绿色工厂,推进正负极、电芯、电池包全流程零碳路径;比亚迪、蜂巢能源等也明确碳中和时间表,强化原材料回收与绿色采购。绿色制造正从单点试点转向全链闭环,成为电池企业出海的核心竞争力之一。

从趋势来看,下一代动力电池技术竞赛将是多技术路线并存发展,而非单一技术替代。固态电池代表了技术发展的长期方向,但钠离子电池、大圆柱电池等技术在特定场景下的优势同样不可忽视。此外,动力电池的应用边界正在从汽车向储能、机器人、飞行器等多元化场景扩展,有望重新定义整个产业的发展空间和竞争格局。

免责声明:本站登载此文仅出于信息分享,并不意味着赞同其观点及其描述,不承担侵权行为的连带责任。如涉及版权等问题,请与我们联系(联系QQ:26887486),我们将及时删除处理。

本文链接:https://www.lianzhongauto.com/article/n/36330.html